যেভাবে নির্বাচিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

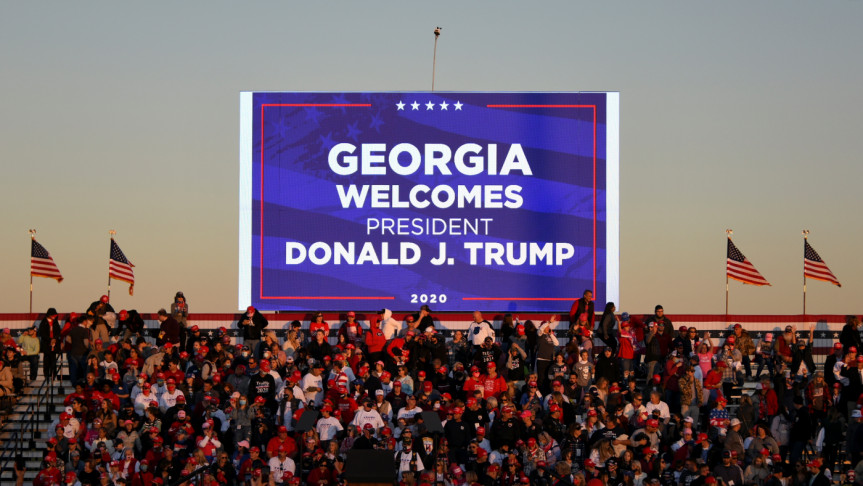

আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সে নির্বাচনে কী হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে সরগরম গোটা যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে চার বছরের জন্য নেতা পাবে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশটি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় ফিরবেন, নাকি ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন হবেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট—তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, তা তো নয়; বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি গোটা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ তথা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন মার্কিনিরা। আর সে লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে সরাসরি ভোটগ্রহণ।

এবারের নির্বাচনে সুযোগ রয়েছে ক্ষমতার পালাবদলের। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তারকারী দেশটির গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের দিকে তাই দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বেরও। তবে কীভাবে প্রেসিডেন্টকে বেছে নেবেন মার্কিন জনগণ? নির্বাচন পদ্ধতিটি কী? কোন নিয়মে প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হবে? ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে হারজিত নির্ধারণ, কেমন করে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—চলুন, জানা যাক।

নির্বাচনের দিনক্ষণ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

ভারতের পর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর পরপর। অর্থাৎ, প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল চার বছর। ১৮৪৫ সাল থেকে নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়ে আসছে। একটুও নড়চড় হয়নি নির্বাচনের দিনক্ষণের। কিন্তু নির্বাচনের দিন মঙ্গলবারেই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে বেশ অনেকটা অতীতে যেতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ৬৯ বছর নির্বাচনের জন্য কোনো আলাদা দিন নির্দিষ্ট ছিল না। অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের পছন্দসই দিনে ভোটগ্রহণের আয়োজন করত। কিন্তু এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ১৮৪৫ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার সারা দেশে একসঙ্গে ভোট গ্রহণ করা হবে। রোববার নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করা হোক, এমন প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব তাৎক্ষণিক বাতিল হয়। কারণ, সেদিন সবাই সাপ্তাহিক প্রার্থনায় অংশ নিতে গির্জায় যান। সোমবারের কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেটিও বাতিল হয়ে যায়। কারণ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ওই সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে হেঁটে বা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। দূরদূরান্তের মানুষকে পর্যাপ্ত সময় দিতে অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবারেই ভোট গ্রহণ করা হবে। সেই নিয়ম অনুযায়ী এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩ নভেম্বর।

আগের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ চলাকালেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে নেই।

কারা ভোট দিতে পারবেন?

আপনি যদি একজন মার্কিন নাগরিক হন এবং আপনার বয়স ১৮ বা এর বেশি হয়, তাহলে আপনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। তবে অনেক অঙ্গরাজ্যেই আইন করা হয়েছে যে শুধু উপযুক্ত হলেই হবে না, ভোট দেওয়ার আগে নাগরিক পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। প্রায় ক্ষেত্রেই এসব আইন করেছে রিপাবলিকানরা। এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, ভোট জালিয়াতি ঠেকাতে এসব আইন দরকার।

কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ভোটারদের দমনের জন্য এসব আইন ব্যবহার করা হয়। কারণ, প্রায়ই দরিদ্র বা সংখ্যালঘুরা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো পরিচয়পত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়।

এ ছাড়া কারাবন্দিদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন আইন আছে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেউ কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ভোট দেওয়ার অধিকার হারায়। তবে সাজা ভোগ করার পর তারা আবার ভোটাধিকার ফেরত পায়। ভোটের দিন কোনো সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় না। তাই নাগরিকদের নিজ দায়িত্বে সময় বের করে ভোট দিয়ে আসতে হয়।

ভোটাররা সাধারণত নির্বাচনের দিন কোনো ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিককালে বিকল্প পন্থায় ভোট দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। যেমন—২০১৬ সালে মোট ভোটের ২১ শতাংশই দেওয়া হয়েছিল ডাকযোগে। ২০১৬ সালে ২৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ভোটদানের উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভোট পড়েছিল ১৪ কোটিরও কম।

বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যাঁরা ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হননি, তাঁরা বলেছিলেন যে রাজনীতিতে তাঁদের আগ্রহ নেই। আর যাঁরা নিবন্ধিত হয়েও ভোট দেননি, তাঁরা বলেছিলেন, কোনো প্রার্থীকেই তাঁদের পছন্দ হয়নি।

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে এবার কীভাবে মানুষ ভোট দেবে, তা যুক্তরাষ্ট্রে এক বিতর্কিত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কিছু রাজনীতিবিদ ডাকযোগে ভোটদান পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, এর ফলে ভোটে জালিয়াতি বেড়ে যেতে পারে। যদিও ট্রাম্পের দাবির পক্ষে প্রমাণ খুব সামান্যই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে কী যোগ্যতা লাগে এবং কী কী করতে হয়?

যদি কেউ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হয় কিংবা তাঁর তিনটি প্রাথমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমত, জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৪ বছর বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে। এবং তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

উপর্যুক্ত তিনটি যোগ্যতা থাকলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একটি ফরম পূরণ করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার আবেদন করা যাবে এবং প্রচার কমিটির জন্য আরেকটি ফরম পূরণ করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ভোট ব্যালটে নাম ওঠানো। এসব কিছু ঠিকমতো নিশ্চিত হয়ে গেলে প্রসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আবেদনকারী অভিনন্দিত হবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে। তবে তখনো দলীয় চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা আসা বাকি। এর আগের কাজ প্রার্থীর তহবিল সংগ্রহ। সফল নির্বাচনী প্রচার করতে হলে মোটা অঙ্কের তহবিল সংগ্রহ করতেই হবে।

এ ছাড়া কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারবেন না। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতি এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এই আইন করা হয়েছে। জর্জ ওয়াশিংটন পরপর দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ইচ্ছে করেই তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

তবে একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে চারবার প্রেসিডেন্ট হওয়া একমাত্র ব্যক্তি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। ত্রিশের দশকের বৈশ্বিক অর্থমন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট চারবার (১৯৩৩-১৯৪৫) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রুজভেল্ট ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪—এই চার দফা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। পরে ১৯৫১ সালে সংবিধান সংশোধন করে একই ব্যক্তির সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিধান কার্যকর করা হয়।

তহবিল সংগ্রহ ও প্রচার

প্রার্থিতা নিশ্চিত হওয়ার পর আবেদনকারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রচার শুরু করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী যেকোনো ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী অথবা ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে অর্থ নিতে পারেন।

এ ছাড়া একটু কম আইনি জটিলতার একটি পথ রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রার্থী তহবিল জোগাড় করতে পারেন। একে বলা হয় ‘সুপার প্যাক’। তবে অনেকে একে দুর্নীতির পথ বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি বাকস্বাধীনতার প্রতীক। তবে যাই হোক না কেন, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের অর্থ সংগ্রহের এটি একটি বড় উপায়।

আসলে অর্থ সংগ্রহের জন্য একজন প্রার্থীকে বড় বড় সমাবেশ করতে হয়, জাঁকালো ডিনারের আয়োজন করতে হয়, করমর্দন করতে হয় শত-সহস্র মানুষের সঙ্গে। সাম্প্রতিককালে অনেক প্রার্থী নির্বাচনী ওয়েবসাইট তৈরি করেন, যেখানে অনেকেই প্রার্থীকে অর্থ-সহায়তা করেন অনলাইনে।

মোটকথা, নির্বাচন করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তা প্রার্থীকে যে করেই হোক সংগ্রহ করতে হয়। নির্বাচনী প্রচারের জন্য কর্মকর্তা লাগে, কর্মী লাগে, কার্যালয় লাগে। সারা দেশে তাঁদের সফর করতে হয়, বিজ্ঞাপন করতে হয়, জরিপ-গবেষণা করতে হয়। এসব করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে।

জরিপ ও বিতর্ক

ধরা যাক, আপনি মার্কিন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচনের জন্য তহবিল সংগ্রহও শুরু করেছেন। এবার আপনাকে প্রতিযোগিতার মূল কাজ শুরু করতে হবে। আপনি ঠিক পথে এগোচ্ছেন কিনা কিংবা আপনার সফলতার সম্ভাবনা কতটুকু অথবা আপনার নির্বাচনী প্রচার ঠিকমতো এগোচ্ছে কিনা—কীভাবে বুঝবেন? এসব বোঝার একটি উপায় হচ্ছে জনমত জরিপ করা।

এসব জনমত জরিপ করা হয় ভোটারদের ফোন করে, অনলাইনে মতামত নিয়ে অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও।

কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হলে কেমন কাজ করবেন কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট হলে সেটা ভালো নাকি খারাপ হবে, তা ভোটারদের জানানোর একটি উপায় হচ্ছে টেলিভাইজড বিতর্ক।

টেলিভিশনে বিতর্কে প্রার্থীরা তাঁদের পরিকল্পনা জানানোর পর নির্বাচনী জরিপে তাঁদের সম্পর্কে ভোটারদের মতামত প্রতিফলিত হয়। এই বিতর্ক নিয়ে পরে নিচে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এ ছাড়া সমর্থন বাড়াতে প্রার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করেন। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন, জনসংযোগসহ নানাভাবে তাঁরা নিজেদের পক্ষে ভোটার সমর্থন আনার চেষ্টা করেন।

এরপর দলীয় সমর্থন কোন প্রার্থীর পক্ষে কতটা, তা যাচাইয়ের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোতে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয় প্রাইমারি ও ককাস নির্বাচন।

প্রাইমারি ও ককাস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রাইমারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দল তাদের নিজস্ব প্রার্থী বাছাই করে। এতে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও একে বলা হয় প্রাইমারি নির্বাচন, আবার কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে একে বলা হয় ককাস। যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্য হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম ককাস অনুষ্ঠিত হয় আইওয়া অঙ্গরাজ্যে।

ককাস হচ্ছে এমন একটি আলোচনা চক্র, যাতে নাগরিকরা একত্র হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, বিতর্ক করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁরা একজন প্রার্থী ঠিক করেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ককাসের ফল যোগ হয় সমন্বিত ফলাফলের সঙ্গে। ককাসের মতোই নির্বাচনে ঐতিহ্যগতভাবে প্রথম প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হওয়া অঙ্গরাজ্য হচ্ছে নিউ হ্যাম্পশায়ার।

প্রাইমারি অনেকটা সাধারণ নির্বাচনের মতোই। এতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে গোপন ব্যালটে ভোট দেন।

মূলত মঙ্গলবার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন। এর মধ্যে ‘সুপার টুইসডে’ নামে একটি মঙ্গলবার থাকে। এই সুপার টুইসডেতে একসঙ্গে অনেক অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রাইমারি ও ককাসের ফল একসঙ্গে করে নির্বাচনী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোটামুটি প্রার্থিতার অনানুষ্ঠানিক ফল জানা যায়।

তবে আনুষ্ঠানিক প্রার্থিতা ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হয় দলীয় সম্মেলন পর্যন্ত।

রাজনৈতিক দল

১৮৫২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আসছেন দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল দ্য রিপাবলিকান পার্টি অথবা দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে।

ডেমোক্র্যাটরা সাধারণত উচ্চ কর সমর্থন করেন, যাতে করে সরকারি কাজকর্ম সচল থাকে। আর রিপাবলিকানরা সাধারণত কম করের পক্ষে এবং সরকারের আকার ছোট রাখার পক্ষে। দুটি দলই মোটামুটি মধ্যপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করে।

রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—দ্য লিবার্টারিয়ান, কনস্টিটিউশন, সোশ্যালিস্ট অথবা গ্রিনপার্টি। এ ছাড়া কেউ ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দলের শক্তি কখনোই খুব একটা বেশি দেখা যায় না। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের ভালো প্রভাব পড়ে। কারণ, তৃতীয় দলের প্রার্থী প্রধান দুই দলের প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট নিয়ে নিতে পারেন। এর ফলে কোনো কোনো বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেখা যায়, তৃতীয় কোনো দল চূড়ান্ত ঘটনা, অর্থাৎ বিজয়ী নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

দলীয় কনভেনশন

অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রাথমিক নির্বাচন ও ককাসের পরও প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতা চূড়ান্ত হয় না। এ জন্য প্রয়োজন হয় দলীয় কনভেনশন। আর এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত হয়। সেটি কীভাবে?

অঙ্গরাজ্যগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ডেলিগেট ঠিক হয়। দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে একজন প্রার্থীর অবশ্যই ডেলিগেট ভোট জিততে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাতে।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে—ডেলিগেট কারা? ডেলিগেট হচ্ছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, যাঁরা দলের জাতীয় সম্মেলনে তাঁদের অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছেন, তা দলীয় কনভেনশন শুরু হওয়ার আগেই বেশির ভাগ প্রাইমারি নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর সে ক্ষেত্রে দলীয় কনভেনশন হয়ে যায় প্রায় আনুষ্ঠানিকতা। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে মূলত দলের প্রতি নেতাকর্মীদের আনুগত্য প্রকাশ পায়।

এখন প্রশ্ন হলো—যদি কোনো প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেলিগেট না পান, সে ক্ষেত্রে কী হবে?

এটি আসলে বিরল ঘটনা। এমন কিছু হলে একে বলা হয় কনটেস্টেড কনভেনশন বা প্রতিযোগিতার সম্মেলন। এ ধরনের সম্মেলনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না আসা পর্যন্ত ডেলিগেটদের কয়েক দফা ভোটাভুটি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেলিগেট ভোট যিনি পান, তাঁকে দলের প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ডেলিগেট নির্বাচন

গণতন্ত্রে বলা হয়ে থাকে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারি নির্বাচনের নিয়ম হুবহু তেমনটা নয়। বলা চলে, ভোটার নন, বরং কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ডেলিগেটরাই দলের প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—ডেলিগেটরা যদি প্রার্থী নির্বাচন করেন, তাহলে ডেলিগেটদের কে বা কারা নির্বাচিত করেন?

এ বিষয়টি একটু জটিল। ডেলিগেট নির্বাচনের নিয়ম অঙ্গরাজ্যভেদে একেক রকম। কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে ভোটাররা সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর পাশাপাশি ডেলিগেটও নির্বাচন করেন। যেমন, ম্যারিল্যান্ড। এই অঙ্গরাজ্যে এমনটি হয়।

আবার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রার্থীরা তাঁদের ডেলিগেট বাছাই করেন। অনেক অঙ্গরাজ্যে আবার দলীয় কনভেনশনের মাধ্যমে কিংবা দলীয় নেতাদের নিয়োগের মাধ্যমে ডেলিগেট নির্বাচিত করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ডেলিগেটরা দলের জাতীয় কনভেনশনে অংশ নেন। আর সেখানেই তাঁরা ভোটের মাধ্যমে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে নির্বাচনের প্রচার হয়?

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের প্রচারে বিভিন্ন দলের বড় বড় র্যা লি বা মিছিল বের হতে দেখা যায় না। টিভিতে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান—দুদলের প্রার্থীরা বিভিন্ন ডিবেট বা বিতর্ক সভায় অংশ নেন। সেখানেই নিজের দলের কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন প্রার্থীরা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিতর্ক একটি অন্যতম অনুষঙ্গ এবং এটি নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মার্কিন রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়ন নিতে হলেও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে প্রার্থীদের প্রজ্ঞা, মেধা ও সহনশীলতাসহ অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা পান ভোটাররা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে তিনটি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট ও একটি ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট।

এরপর নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। যেটা এ বছর পড়েছে ৩ নভেম্বর। মার্কিন নাগরিকেরা ইলেকটোরাল কলেজের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোট দেন। একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রে দেশজুড়ে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচন হয় প্রেসিডেন্ট, সিনেটর ও গভর্নরের পদগুলোর জন্য।

প্রেসিডেন্ট যেভাবে নির্বাচিত হন

নাগরিকদের সরাসরি ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না; বরং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি হলো পরোক্ষ। প্রথমে জনগণ ভোট দিয়ে ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য—ব্যালট পেপারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের নাম লেখা থাকে। আর একেক অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর নাম উল্লেখ থাকতেও পারে, নাও পারে। জনগণ কোনো নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো ওই প্রার্থীর দলের নির্বাচকমণ্ডলী মনোনীত করা। পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে জনগণের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। তবে মার্কিন ফেডারেল আইন অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলী কিন্তু জনগণের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য নন। অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী চাইলে দলের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ২৪টি অঙ্গরাজ্যের আইনে এই ধরনের ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আর বর্তমান যুগে সচরাচর কোনো নির্বাচককে নিজ দলীয় প্রার্থীর বাইরে অন্য কাউকে ভোট দিতে দেখা যায় না। তাই বলা যায়, জনগণ যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নির্বাচকমণ্ডলীকে ভোট দেবে, তিনিই ওই অঙ্গরাজ্যের সব ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন। বিষয়টি উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

যেমন ধরুন, এবারের নির্বাচনে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে বেশির ভাগ জনগণ ভোট দিল। টেক্সাসের জন্য বরাদ্দ ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৩৮। এর মানে দাঁড়াল, জনগণ ট্রাম্পকে ভোট দেওয়ার জন্য রিপাবলিকান দলের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করল। এখন ট্রাম্প টেক্সাসের ওই ৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের সব একাই পাবেন, যদি নির্বাচকমণ্ডলীর কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করেন। আরেকটি ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় সেটা হলো, একজন প্রার্থী কোনো একটি অঙ্গরাজ্য থেকে হয় সব ইলেকটোরাল ভোট পাবেন, আর না হয় কোনো ইলেকটোরাল ভোটই পাবেন না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের ভোট পেয়েও ইলেকটোরাল ভোট কম পাওয়ার কারণে হেরে যাওয়ার ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে বেশ কয়েকবারই ঘটেছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে শেষবার ঘটেছিল এমন ঘটনা। সেবার রিপাবলিকান প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাননি ঠিকই, কিন্তু পেয়েছিলেন ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট। অন্যদিকে, ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের হিলারি ক্লিনটন প্রায় ৩০ লাখ পপুলার ভোট পেয়েও ইলেকটোরাল ভোটের চক্করে পড়ে নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। হিলারি পেয়েছিলেন ২২৭টি ইলেকটোরাল ভোট।

প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য বরাদ্দ ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা সেই অঙ্গরাজ্যে জনপ্রতিনিধি ও সিনেটরের সংখ্যার সমান থাকে। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি। এর মধ্যে শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই রয়েছে সর্বাধিক ৫৫টি। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে একক কোনো নির্বাচন না বলে বরং ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও একটি ডিস্ট্রিক্টে (কলাম্বিয়া) আলাদা আলাদা নির্বাচনের সম্মিলন বললেও ভুল হবে না। কারণ, প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত হন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এরপর তাঁরা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে এসে প্রেসিডেন্টকে ভোট দিয়ে যান ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। মজার একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, গত পাঁচটি মার্কিন নির্বাচনের মধ্যে দুটোতেই কম পপুলার ভোট (জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট) পেয়েও ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ইলেকটোরাল কলেজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে। কীভাবে এটা সম্ভব হলো, তা জানতে হলে ইলেকটোরাল পদ্ধতিটি নিয়ে একটু বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি কী ও কীভাবে কাজ করে?

আগেই বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেশি ভোট পেলেই যে একজন প্রার্থী সব সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন, তা নয়। জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না। ‘ইলেকটোরাল কলেজ’ নামে পরিচিত একদল কর্মকর্তার পরোক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এ ক্ষেত্রে ‘কলেজ’ শব্দটি বলতে একদল লোককে বোঝায়, যাঁরা নির্বাচকের (ইলেকটর) ভূমিকা পালন করেন। এই নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ হলো প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা।

প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পরে ইলেকটোরাল কলেজের নির্বাচকেরা একত্র হন তাঁদের দায়িত্ব পালন করার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, এই ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতেই একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যা কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের আইনের জটিল এক সমন্বয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে সারা দেশে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান, ইলেকটোরাল কলেজ তাঁকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু সব সময় যে ঠিক এমনটি হয়, তা নয়।

ইলেকটোরাল কলেজ কীভাবে কাজ করে?

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে কোন অঙ্গরাজ্যের কতজন ‘ইলেকটর’ বা নির্বাচক থাকবেন, সেটি নির্ভর করে ওই অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যার ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে। তাই এই অঙ্গরাজ্যে নির্বাচকের সংখ্যা সর্বাধিক ৫৫টি।

এ ছাড়া ছোট ছোট কিছু অঙ্গরাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার আছে তিনটি করে ভোট। আলাস্কা ও নর্থ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যের হাতেও রয়েছে তিনটি করে ভোট।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন প্রার্থীরা সারা দেশে ভোটারদের কাছ থেকে যেসব ভোট পান, সেগুলোকে বলা হয় পপুলার ভোট এবং ইলেকটোরাল কলেজের ভোটকে বলা হয় ইলেকটোরাল ভোট।

কোনো একটি অঙ্গরাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি পপুলার ভোট পাবেন, তিনি ওই অঙ্গরাজ্যের সব ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী যদি ৫০ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পান, তাহলে ওই অঙ্গরাজ্যের ৩৮টি ইলেকটোরাল ভোট ডেমোক্রেটিক দলের ঝুলিতেই যাবে।

মাইন ও নেব্রাস্কা—এ দুটো অঙ্গরাজ্য বাদে বাকি সব অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট যোগ দিলে যে প্রার্থী ২৭০টি বা তার বেশি ভোট পাবেন, তিনিই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

মোট ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের অর্ধেক ২৬৯টি এবং জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার জন্য আরো একটি ভোট—এভাবে একজন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য ২৭০টি ভোট পেতে হবে।

একেক অঙ্গরাজ্যের হাতে একেক সংখ্যক ইলেকটোরাল কলেজ ভোট থাকার কারণে বেশি ভোট আছে এমন অঙ্গরাজ্যগুলো প্রাধান্য দিয়ে প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের ছক তৈরি করেন।

ইলেকটর বা নির্বাচকের সংখ্যা নির্ধারণ হয় যেভাবে

একেক অঙ্গরাজ্যে ইলেকটরের সংখ্যা একেক রকম। নির্বাচনের দিন মার্কিনিরা যখন ভোট দেন, তখন তাঁরা মূলত প্রার্থীদের বাছাই করা ইলেকটরদের ভোট দেন। দুটি ছাড়া বাকি ৪৮টি অঙ্গরাজ্যে ‘উইনার-টেক-অল’ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর অর্থ হলো, জয়ী প্রার্থীকে সব ইলেকটোরাল কলেজ ভোট দিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বললে বুঝতে সুবিধা হবে।

সবচেয়ে বেশি ইলেকটর রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখানকার ইলেকটরের সংখ্যা ৫৫ জন। এঁরা সাধারণত দলের কর্মী, সদস্য বা দলের প্রতি অনুগত লোকজন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অংশ হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ যখন ভোট দেন, তখন তাঁরা মূলত তাঁদের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নয়; বরং প্রার্থীর নিযুক্ত ইলেকটরদের ভোট দেন। এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় যে জিতবে, সে প্রার্থী ৫৫ জন ইলেকটরের ভোটই জিতে নেবেন। ওই প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো ইলেকটরের ভোট পাবেন না।

এভাবে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ৫৩৮টি ইলেকটোরাল কলেজের মধ্যে কেউ যদি অর্ধেকের চেয়ে একটি বেশি, অর্থাৎ অন্তত ২৭০টি পান, তাহলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন।

ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা

ক্যালিফোর্নিয়ায় ৫৫টি, টেক্সাসে ৩৮টি, ফ্লোরিডায় ২৯টি, নিউইয়র্কে ২৯টি, পেনসিলভানিয়ায় ২০টি, ইলিনয়ে ২০টি, ওহাইওতে ১৮টি, জর্জিয়ায় ১৬টি, মিশিগানে ১৬টি, নর্থ ক্যারোলাইনায় ১৫টি, নিউ জার্সিতে ১৪টি, ভার্জিনিয়ায় ১৩টি, ওয়াশিংটন ডিসিতে ১২টি, ইন্ডিয়ানায় ১১টি, টেনেসিতে ১১টি, অ্যারিজোনায় ১১টি, ম্যাসাচুসেটসে ১১টি, মিনেসোটায় ১০টি, উইসকনসিনে ১০টি, মিসৌরিতে ১০টি, ম্যারিল্যান্ডে ১০টি, সাউথ ক্যারোলাইনায় ৯টি, কলোরাডোয় ৯টি, আলাবামায় ৯টি, কেন্টাকিতে আটটি, লুইজিয়ানায় আটটি, ওরিগনে সাতটি, কানেক্টিকাটে সাতটি, ওকলাহোমায় সাতটি, কানসাসে ছয়টি, আইওয়াতে ছয়টি, আরকানসাসে ছয়টি, নেভাদায় ছয়টি, ইউটায় ছয়টি, মিসিসিপিতে ছয়টি, নেব্রাস্কায় পাঁচটি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় পাঁচটি, নিউ মেক্সিকোতে পাঁচটি, আইডাহোতে চারটি, রোড আইল্যান্ডে চারটি, হাওয়াইতে চারটি, নিউ হ্যাম্পশায়ারে চারটি, মন্টানায় তিনটি, নর্থ ডাকোটায় তিনটি, ভারমন্টে তিনটি, মেইনে চারটি, ডেলাওয়ারে তিনটি, ওয়াইওমিংয়ে তিনটি, সাউথ ডাকোটায় তিনটি, আলাস্কায় তিনটি এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়াতে তিনটি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, সাধারণত জনসংখ্যার ওপর ইলেকটোরের সংখ্যা নির্ভর করে। নিয়ম হলো, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা যেমনই হোক, ন্যূনতম তিন পয়েন্ট দিতেই হবে। এরপর জনসংখ্যা অনুযায়ী এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় প্রতি ১০ বছর পরপর। যেমন ২০০৪ সালে ফ্লোরিডার ছিল ২৭টি ইলেকটোরাল কলেজ। এখন তা ২৯টি হয়েছে।

কম পপুলার ভোট পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত যাঁরা

মার্কিন ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮০৪ সালের পর পাঁচজন প্রেসিডেন্ট পপুলার ভোট বেশি না পেয়েও নির্বাচিত হয়েছেন।

২০১৬ : রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যদিও তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ ভোট কম পেয়েছিলেন।

২০০০ : রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশ ২৭১টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অথচ বুশের চেয়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আল গোর পাঁচ লাখ ৪০ হাজার ভোট বেশি পেয়েছিলেন।

১৮৮৮ : রিপাবলিকান প্রার্থী বেঞ্জামিন হ্যারিসন ২৩৩টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যদিও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড এক লাখ ৪৫৬ ভোট বেশি পেয়েছিলেন।

১৮৭৬ : রিপাবলিকান রাদারফোর্ড বি হেইজ ১৮৫টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু ডেমোক্র্যাট প্রার্থী স্যামুয়েল জে টিলডেন দুই লাখ ৬৪ হাজার ভোট বেশি পেয়েছিলেন।

১৮২৪ : ইলেকটোরাল কলেজে চারজন প্রার্থীর কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পাওয়ার পর নানা জটিলতা শেষে জন কুইন্সি অ্যাডামস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যদিও আরেক প্রার্থী অ্যান্ড্রু জ্যাকসন বেশি পপুলার ও ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছিলেন। মার্কিন নির্বাচনের ইতিহাসে অ্যান্ড্রু জ্যাকসন একমাত্র প্রার্থী, যিনি বেশি পপুলার ও ইলেকটোরাল ভোট পেয়েও প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। এটাই ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতির সবচেয়ে নেতিবাচক দিক।

আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো, অনেক অঙ্গরাজ্যেই ফল কী হবে, সেটা আগে থেকে নিশ্চিত করে বোঝা যায়। ফলে অনেকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। প্রার্থীরাও সেসব অঙ্গরাজ্যে প্রচার চালিয়ে তাঁদের সময় নষ্ট করতে চান না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয় ও নিউইয়র্ক ডেমোক্রেটের এবং টেক্সাস অঙ্গরাজ্যটি রিপাবলিকানের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

তাহলে ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতির সুবিধা কী?

ঐতিহাসিক কারণে এই ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া বেশির ভাগ নির্বাচনে পপুলার ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮০৪ সালের পর ৫৩টি নির্বাচনে ৪৮ জনই নির্বাচিত হয়েছেন পপুলার ভোটে।

এ ছাড়া ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে ছোট অঙ্গরাজ্যগুলো গুরুত্ব পায়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি মৌলিক নীতি—‘চেকস অ্যান্ড ব্যালান্স’ বা ভারসাম্যও রক্ষিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যের হাতে আছে ৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট, যা ইলেকটোরাল কলেজের মোট ভোটের ১০ দশমিক ২২ শতাংশ।

অন্যদিকে, ওয়াইওমিং অঙ্গরাজ্যের লোকসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ। কিন্তু তাদের হাতে আছে তিনটি ইলেকটোরাল ভোট, যা ইলেকটোরাল কলেজের মোট ভোটের শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ।

কোনো প্রার্থী ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট না পেলে কী হবে?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজে জয় না পেলে মার্কিন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির হাতে থাকে একটি করে ভোট। এর মানে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই ভোট নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যে জিততে হবে।

আর ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা সিনেট। সিনেটরদের হাতেও থাকে একটি করে ভোট।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৮০৪ সালের পর কোনো প্রার্থী ইলেকটোরাল কলেজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ঘটনা একবারই ঘটেছে।

১৮২৪ সালে ইলেকটোরাল ভোটগুলো চারজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এককভাবে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে সফল হননি। এঁদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট। পপুলার ভোটও তিনি বেশি পেয়েছিলেন। ফলে ধারণা করা হয়েছিল যে তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কিন্তু চতুর্থ স্থানে ছিলেন হেনরি ক্লে। তিনি আবার ছিলেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার। এই হেনরি ক্লে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জন কুইন্সি অ্যাডামসকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে হাউসকে প্রভাবিত করেন। অবশেষে অ্যাডামসই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

কেন ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি বেছে নেওয়া হলো?

আগেই বলা হয়েছে, গত পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে দুটোতেই কম পপুলার ভোট পেয়েও ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে যথাক্রমে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাহলে কেন এই পদ্ধতি বেছে নেওয়া হলো?

এর উত্তরে বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন দেশটির বিশাল আকার-আয়তন এবং দেশের নানা প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ কঠিন হওয়ার কারণে জাতীয়ভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তখনো যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি, অঙ্গরাজ্যগুলোও তাদের নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে ছিল অনেক বেশি সোচ্চার। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো এবং পপুলার ভোটকে মানুষ ভয় পেত। এ কারণে সংবিধানপ্রণেতারা ১৭৮৭ সালে সংবিধান রচনার সময় কংগ্রেস ও জনগণের সরাসরি ভোটে (পপুলার ভোট) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধারণা বাতিল করে দেন।

সংবিধানপ্রণেতাদের যুক্তি ছিল—পপুলার ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ভোটাররা তাঁদের স্থানীয় প্রার্থীকে ভোট দেবেন এবং এর ফলে বড় অঙ্গরাজ্যগুলো আধিপত্য বিস্তার করবে। এর পাশাপাশি ছোট অঙ্গরাজ্যগুলো এই ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিকে সমর্থন করে, কারণ এর ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এ ছাড়া সংবিধান প্রণয়নের সময় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলো ইলেকটোরাল পদ্ধতির পক্ষ নেয়, কারণ সে সময় এসব অঙ্গরাজ্যে দাসের সংখ্যা ছিল অনেক। দাসদের ভোটাধিকার না থাকা সত্ত্বেও আদমশুমারিতে তাদের গণনা করা হতো।

এ ছাড়া সংবিধানপ্রণেতারা চাননি যে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে শুধু আইনপ্রণেতারাই দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করুক।

মার্কিন নির্বাচন প্রক্রিয়াটি এত জটিল কেন?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি যে বেশ জটিল, তা আশা করা যায় এরই মধ্যে পাঠকেরা বুঝে গেছেন। এত জটিল প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানার পর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকের মনে চলে আসার কথা—যদি জনসমর্থনের ওপরই নির্বাচকমণ্ডলীর বা ইলেকটরদের নির্ভর করতে হয়, তাহলে এত প্যাঁচালো প্রক্রিয়ায় নির্বাচকমণ্ডলী দিয়ে পরোক্ষ নির্বাচন করানো কেন? তার চেয়ে বরং সরাসরি জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলে হয় না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে। ১৭৭৬ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সেটি একক কোনো দেশ ছিল না। তখনকার যুক্তরাষ্ট্র ছিল অনেক স্বাধীন অঙ্গরাজ্যের একটি সমন্বিত জোট। যে কারণে এখনো দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইন পরস্পরের চেয়ে আলাদা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময় নিউ জার্সির মতো ছোট অঙ্গরাজ্যগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভার্জিনিয়া কিংবা নিউইয়র্কের মতো জনবহুল অঙ্গরাজ্যগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্যের আশঙ্কায় প্রচলিত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথে যেতে চায়নি। তাই জাতীয় নির্বাচনে ছোট-বড় সব অঙ্গরাজ্যের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতেই ইলেকটোরাল কলেজ ব্যবস্থার জন্ম। এ ছাড়া সাধারণ জনগণ সরাসরি ভোট দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এবং মানের চেয়ে সংখ্যার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যেতে পারে—এসব আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানপ্রণেতারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বদলে পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বেছে নিয়েছিলেন। অতীতে অনেকবারই এই পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিলের দাবি উঠেছিল এবং আদালতে এ নিয়ে হয়েছে অনেক তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু এখন পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে পূর্বপুরুষদের করা নিয়মই টিকে আছে।

নির্বাচন কি শুধু প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করার জন্য?

এর উত্তর হলো—‘না’। যদিও গণমাধ্যমের প্রায় সবটুকু মনোযোগ ট্রাম্প-বাইডেন লড়াইয়ের দিকে। ভুলে গেলে চলবে না, ভোটাররা কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের নতুন সদস্য নির্বাচনের জন্যও ভোট দেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে বলে কংগ্রেস। এটি দুই কক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষকে বলে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ, আর উচ্চকক্ষকে বলে সিনেট।

হাউসের সদস্যরা নির্বাচিত হন দুই বছরের জন্য। অন্যদিকে, সিনেট সদস্যদের মেয়াদ ছয় বছরের এবং তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত। তাই দুই বছর পরপর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হয়।

এ বছর প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবকটিতেই নির্বাচন হচ্ছে, আর সিনেট নির্বাচন হচ্ছে ৩৩টি আসনে।

বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা। ডেমোক্র্যাটরা চাইছেন নিম্নকক্ষে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে, পাশাপাশি সিনেটেরও নিয়ন্ত্রণ নিতে।

যদি ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যান, তাহলে তাঁরা ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলেও তাঁর পরিকল্পনাগুলো আটকে দিতে বা বিলম্বিত করতে সক্ষম হবেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল জানা যাবে কবে?

নির্বাচনের পর ভোট গণনা শেষ হতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। তবে সাধারণত ভোটের পরদিন ভোর হতে না হতেই কে জয়ী হচ্ছেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, ২০১৬ সালের ভোটের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্কের একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিবাগত রাত ৩টার দিকে উল্লসিত সমর্থকদের সামনে তাঁর বিজয়ের ভাষণ দিয়েছিলেন।

তবে এবারও যে রাত পোহানোর আগেই তেমন কিছু হবে, তাও নয়। মার্কিন কর্মকর্তারা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল জানতে হয়তো কয়েক দিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। এর কারণ হিসেবে এবার ডাকযোগে দেওয়া ভোটের সংখ্যা অনেক বেশি হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। সে ধারণা সত্যি হয়েছে। এবারের নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক আগাম ভোট পড়েছে। ইউএস ইলেকশন প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত দেশটির দুই কোটি ২০ লাখের বেশি ভোটার ডাকযোগে বা সশরীরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে হোয়াইট হাউসে কাকে দেখতে চান, সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। গত বছর একই সময়ে মাত্র ৬০ লাখ ভোট পড়েছিল।

ডাকযোগে ভোট দিতে হলে অনেক অঙ্গরাজ্যেই ভোটারদের একটা কারণ দেখাতে হয়। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণকে একটা গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে মেনে নিয়েছে, তবে সবাই নয়।

সবশেষ যে নির্বাচনে ফল পেতে দেরি হয়েছিল, তা ছিল ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেবার রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ বুশ ও ডেমোক্র্যাট আল গোরের মধ্যে এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল যে তা শেষ পর্যন্ত ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ভোট গণনায় গিয়ে ঠেকেছিল। সেখানে দুই প্রার্থীর মধ্যে মাত্র কয়েকশ ভোটের ব্যবধান ছিল। এ নিয়ে শুরু হয় কয়েক সপ্তাহব্যাপী আইনি লড়াই, যার পরিণামে ভোট পুনর্গণনা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে বুশকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে তিনি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ২৫টি ইলেকটোরাল ভোটের সব পেয়ে যান। এর ফলে তাঁর মোট ইলেকটোরাল ভোট ২৭১টি হওয়ায় বিজয় নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে আল গোর পপুলার ভোট বেশি পেয়েও পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

বিজয়ী প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন হবেন কবে?

এবারের নির্বাচনে যদি জো বাইডেন বিজয়ী হন—তাহলেও তিনি জয়ের পরপরই ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবেন না। এর কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে নির্দিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সময়সূচি রয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্টকে তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মন্ত্রিসভা নিয়োগ করার জন্য সময় দেওয়াই এই সময়সূচির লক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন ২০ জানুয়ারি। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনের সামনে আয়োজন করা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক হয়। এ অনুষ্ঠানের পরই নতুন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে যান তাঁর চার বছরব্যাপী মেয়াদ শুরু করার জন্য।

জো বাইডেনের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্র নতুন নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছে, নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্পই দ্বিতীয় দফায় পেতে যাচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকটোরাল ভোট—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে একটু অপেক্ষা করতে হবে। তারপরই জানা যাবে আগামী চার বছরের জন্য কে হচ্ছেন বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা।

এনটিভি অনলাইন ডেস্ক

এনটিভি অনলাইন ডেস্ক